文獻解讀

文獻解讀|Plant J.基于代謝組學、轉錄組學和蛋白質組學分析沙梨褐化的分子機制

果實顏色是質量的關鍵指標,黃褐色和半黃褐色(部分黃褐色)是沙梨特有的顏色,其褐化程度會受基因型和環境因素影響,然而褐化的分子機制目前尚不清楚。2021年10月Plant J.在線一篇《Dissecting the molecular mechanism of russeting in sand pear (Pyrus pyrifolia Nakai.) by metabolomics, transcriptomics and proteomics》的研究論文。該研究采用非靶代謝組學、靶向代謝物檢測,轉錄組學,iTRAQ蛋白質組學,PRM靶向蛋白質組學等方法,分析了不同基因型和人工降雨對梨果實褐變的影響,并研究褐化相關基因和蛋白質,創建了一個顯示主要代謝物變化的綜合分子網絡。已經鑒定出許多與褐變有關的假定基因及其編碼蛋白,其中一個PbHHT1 經實驗證實與沙梨果實的褐變有關。這有望為今后深入研究梨和蘋果等其他水果的褐變機理提供豐富的資源。

研究材料

黃褐色的‘早生新水’(ZS)、半黃褐色的‘翠冠’(CG)和綠色的非黃褐色的‘翠玉’(CY)梨。

技術方法

凍干果皮的熒光顯微觀察,LC-MS和GC-MS非靶代謝組學分析,代謝物靶向檢測,RNA序列分析,iTRAQ蛋白質組學,PRM靶向蛋白質組學,定量實時PCR(qRT PCR)表達分析,PbHHT1基因的克隆、載體構建及在梨果實中的瞬時表達。

實驗路線

研究結果

1. 沙梨果實褐變的表型分析

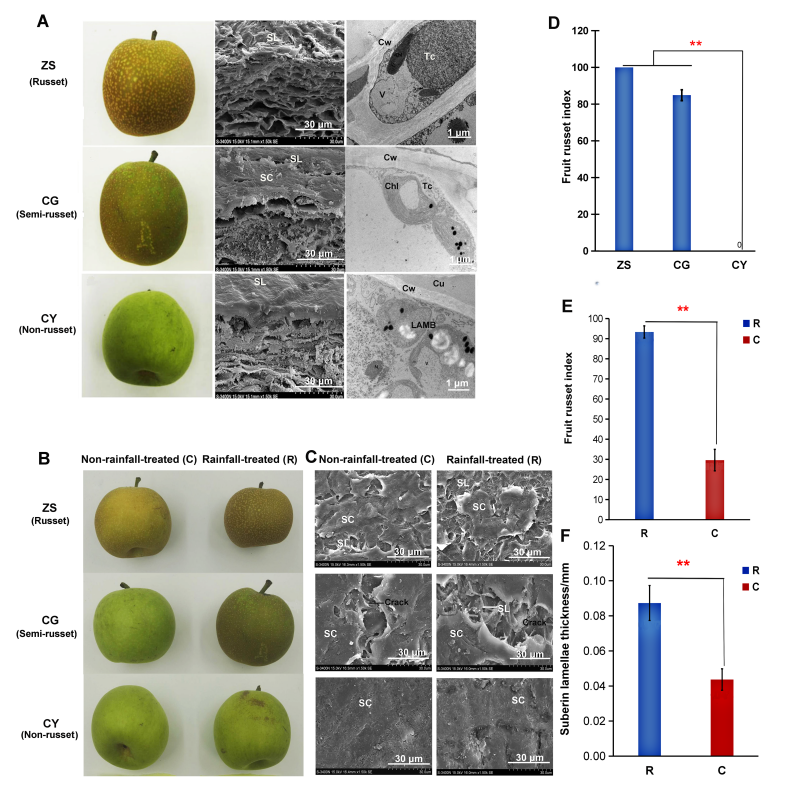

黃褐色是沙梨果實的一個獨特特征,由于其果皮上軟木脂片層的積累,不同基因型之間存在不同程度的褐變。ZS果皮的掃描電子顯微鏡(SEM)觀察顯示,角質層裂紋延伸至表皮細胞。半黃褐色CG果皮中,角質層裂紋填充了軟木組織。綠色非赤褐色CY果皮中角質層光滑,沒有明顯的裂縫(圖1A)。透射電鏡(TEM)進行了觀察表明,黃褐色和半黃褐色果皮的表皮細胞充滿了絮狀單寧細胞(TC)。降雨處理加劇了ZS和CG果實的黃褐色(圖1B)。與未經降雨處理的對照組相比,半黃褐色CG果皮中的軟木脂片層(SL)增大,而黃褐色ZS果皮中的SL變得更厚(圖1E和1F)。

圖1 ZS、CG和CY之間的表型差異。

2、沙梨果實中差異表達代謝物的分析

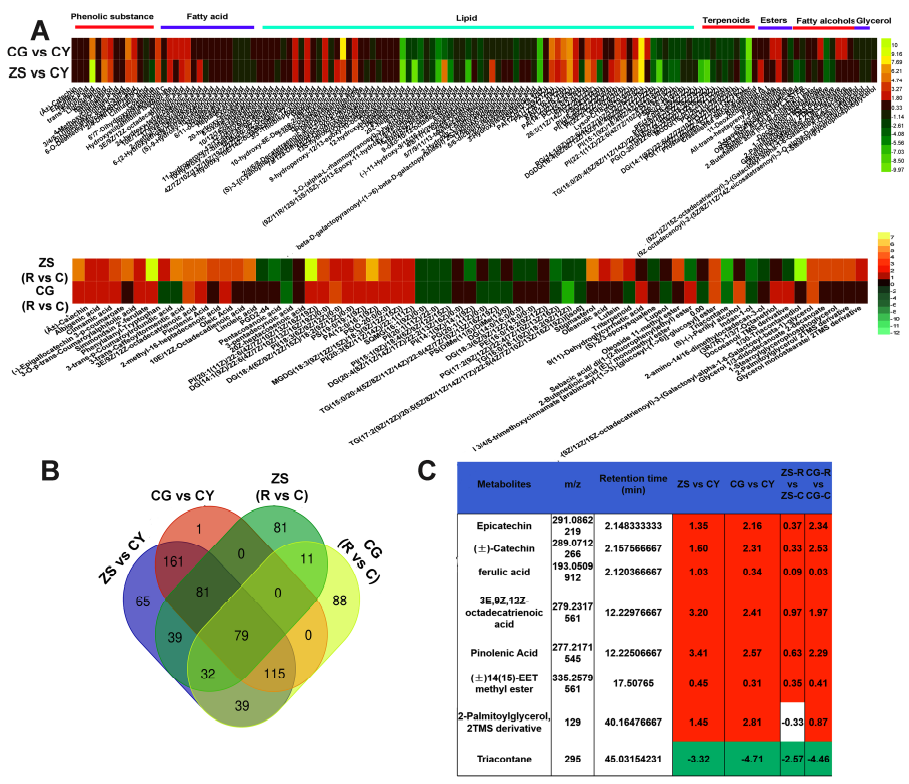

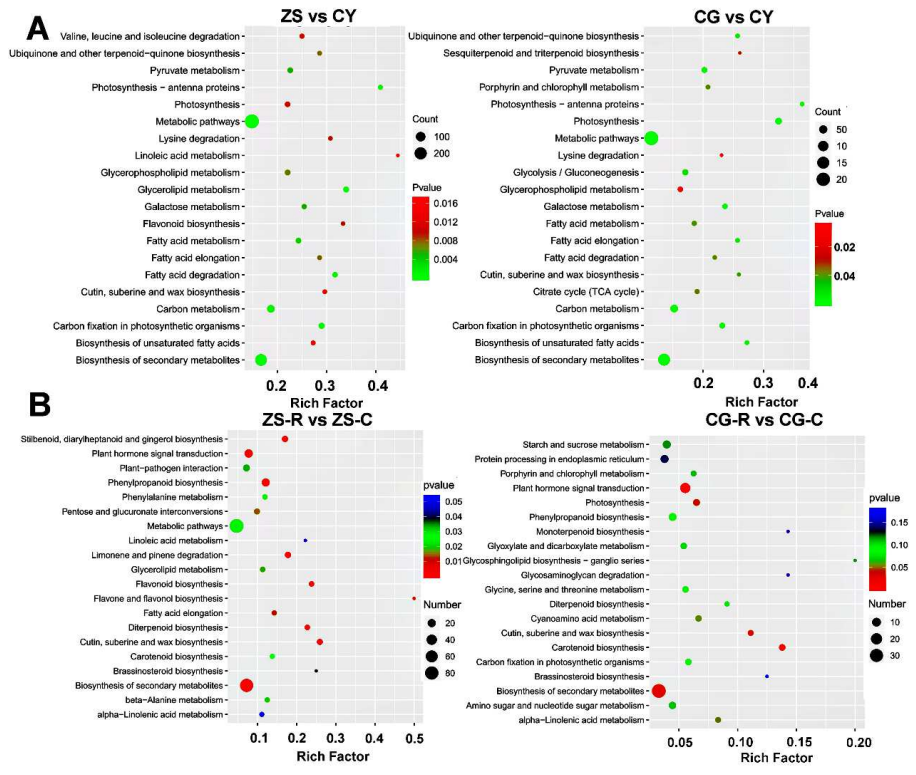

為鑒定與沙梨果實褐變相關的大分子,首先進行了UPLC-Q-TOF/MS代謝組學分析。主成分分析(PCA)顯示,同一黃褐色和半黃褐色果實的三個梨基因型之間以及降雨處理和非降雨處理對照之間存在明顯差異。在黃褐色ZS和半黃褐色CG以及綠色非黃褐色CY果皮之間分別識別出611和430個DEM。KEGG富集分析表明,這些DEM是次級代謝產物生物合成的主要成分,如角質、木栓蛋白、蠟、長鏈脂肪酸和苯丙烷(圖3A)。

圖2 KEGG富集分析

圖3 LC-MS分析ZS、CG和CY之間差異表達代謝物(DEM)

3、沙梨果皮的轉錄組分析

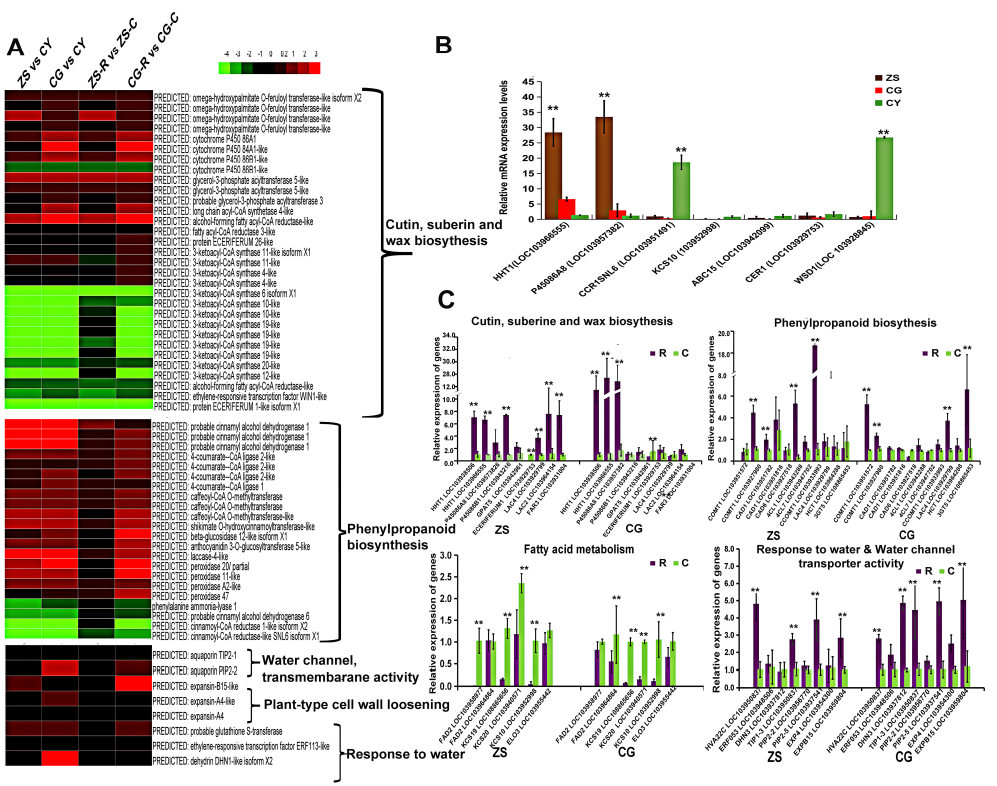

為了觀察與褐斑相關基因轉錄水平的變化進行轉錄組分析。共發現7630份轉錄本在ZS和CY之間差異表達,CG和CY之間差異表達5171份, ZS-R vs ZS-C之間差異表達803份, CG-R vs CG-C之間的差異為1718。KEGG途徑分析發現,兩個基因型之間以及降雨處理樣本之間共同存在的差異表達基因(DEG)涉及(1)次級代謝產物中的四條主要生物合成途徑(2) 角質、角質層和蠟質層(3)極長鏈脂肪酸(4)苯丙烷。此外,在常見的DEG中也發現了編碼ABC轉運蛋白的基因(圖S2)。

圖4 通過RNA-seq分析差異表達基因(DEG)

4. 沙梨果皮蛋白質組分析

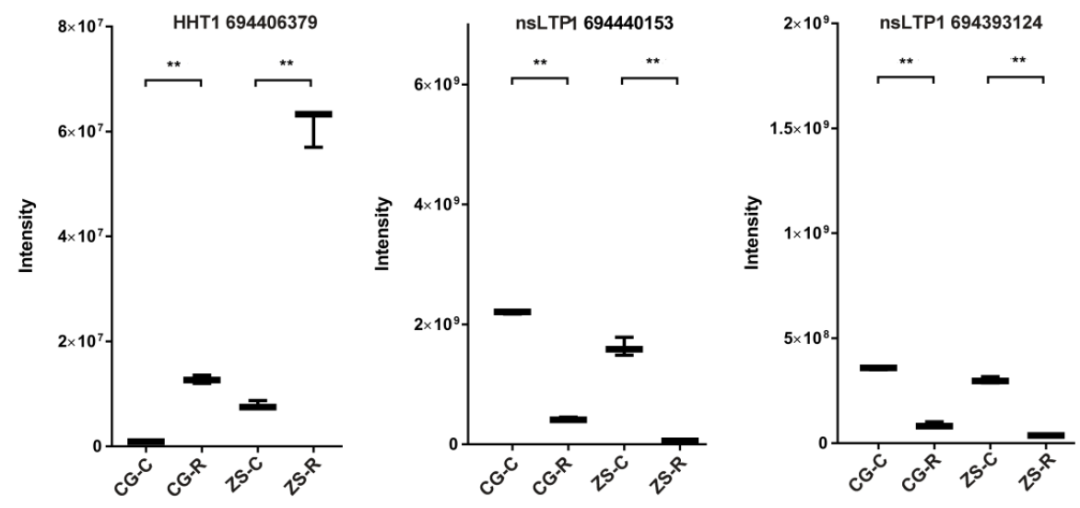

通過iTRAQ蛋白質組學分析差異表達蛋白(DEP)。將鑒定出的DEP與上述RNA序列分析中確定的DEG 進行比較,發現在蛋白質和轉錄水平上差異表達的4個候選基因:PbHHT1/PbHHT1、PbKCS10/PbKCS10、PbnsLTP3/PbnsLTP3和PbnsLTP4/PbnsLTP4。對這四種共表達DEP和DEG的相對表達水平進行了靶向蛋白質組學(PRM)分析,結果表明PbHHT1、PbnsLTP3 和PbnsLTP4的相對表達水平與其絕對表達水平一致,其中PbHHT1的表達增強,而與未經處理的對照相比,經降雨處理的黃褐色和半黃褐色梨果實的果皮中PbnsLTP3和PbnsLTP4顯著降低(圖5)。

圖5 平行反應監測(PRM)鑒定相關核心蛋白。

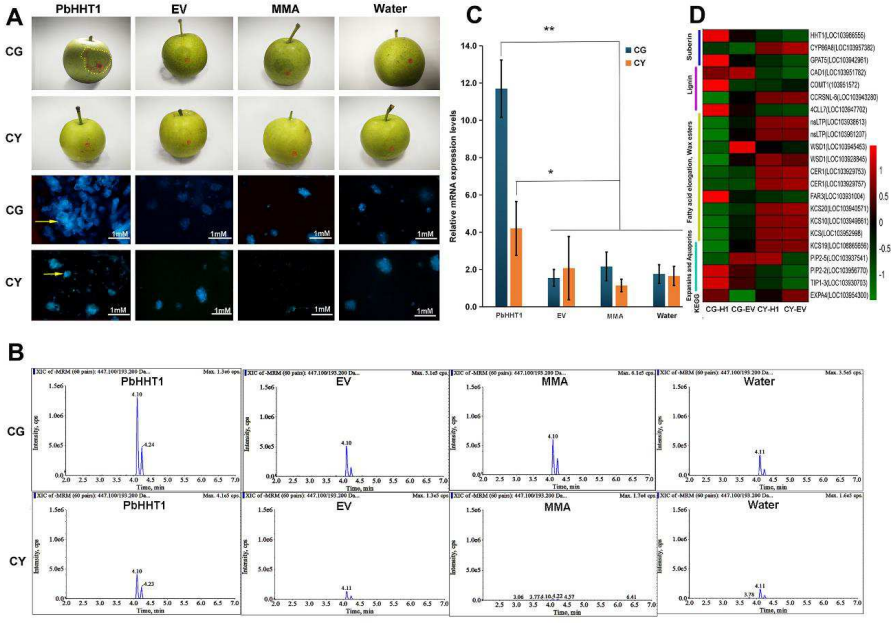

5. PbHHT1在沙梨果實褐變中起著重要作用

接下來進行的實驗,以驗證PbHHT1在梨褐化中的功能。通過注射含有35S:PbHHT1的轉基因細菌溶液,瞬時表達PbHHT1,與含有農桿菌(EV)、滲透緩沖液(MMA)和水的空載體進行對照比較。如圖6A所示,注射35S:PbHHT1后,在CG果實的果皮上清楚地觀察到含有轉基因農桿菌的PbHHT1的果皮褐變(SL積累)和皮孔化。在CY果皮中觀察到注射部位周圍有絲狀的黃褐色。在其他對照的果皮中沒有SL積累和/或皮孔化(圖6A)。

圖6 PbHHT1在CG和CY梨綠色幼果中的瞬時表達觸發了黃褐色化

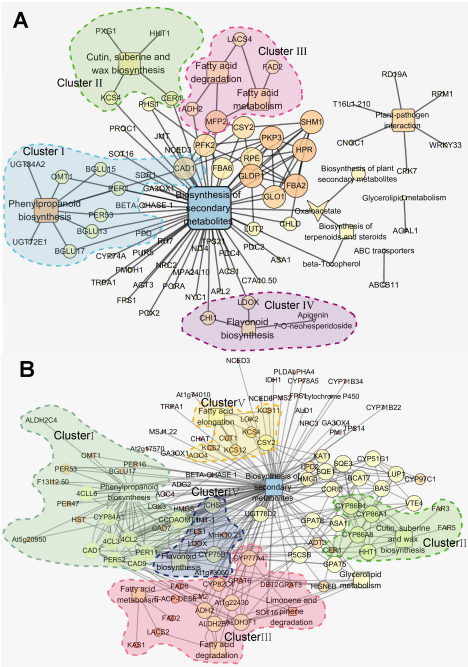

6. 代謝組、蛋白質組和轉錄組數據的比較分析

通過將基因、蛋白質和代謝物轉換并映射到KEGG數據庫,識別出103個DEG、18個DEP和8個DEM在所有的赤褐色和非赤褐色對照樣品之間是共存的。進一步分析表明,它們都參與次級代謝產物的生物合成途徑(圖7)。根據與DEG、DEP和DEM相關的特定代謝物,將這些DEG、DEP和DEM進一步分為5個簇(I-V)。簇I包括主要參與苯丙烷類化合物(CAD1、PER53、COMT1、BGLU17)生物合成的基因和蛋白質,角質、皮下脂肪和蠟質層,簇II(HHT1、KCS4、CER1),脂肪酸的簇III(ADH2、FAD2),類黃酮(LDOX、CHS)的簇IV和脂肪酸延伸的簇V(CUT1、KCS4、KCS2、KCS12)。在簇V(如CUT1、KCS4)中DEG、DEP和DEM的表達水平較低與相關對照組相比,在赤褐色和半赤褐色以及經降雨處理的果實中檢測到了這些物質(圖7)。

圖7 降雨處理過的赤褐色ZS和半赤褐色CG中代謝的綜合網

小結

為了進一步了解沙梨果實褐變的分子調控網絡,該研究利用多組學技術比較了以下三個不同基因型梨之間褐變的差異:(1)三個不同基因型,即:黃褐色‘早生新水’梨(ZS)、半黃褐色‘翠冠’梨(CG)和綠色非黃褐色‘翠玉’梨(CY);(2) 赤褐色ZS 2和半赤褐色CG果實的降雨和非降雨處理。結果表明在降雨增強的CG和ZS果實黃褐色果皮中,檢測到PbP450 86B、PbHHT1、PbLACS4和PbFAR3的高表達水平。對PbHHT1的進一步功能驗證證實了其在觸發年輕半黃褐色CG梨果實過早褐變中的重要作用,證明了PbHHT1在褐變梨基因型的亞胚化中的積極作用。這可能是因為它可以“橋接”苯丙烷類生物合成途徑和蘇貝林生物合成途徑,因此可以改變和協調沙梨果實中與黃褐色相關的不同基因的表達。

三黍項目